ストレスチェックが50人未満の事業場でも義務化へ〜中小企業も無関係ではないメンタルヘルス対策〜

ストレスチェック義務化の対象が、これまで努力義務とされていた50人未満の事業場にも拡大されることになりました。メンタルヘルス不調による離職や労災請求が増えるなか、企業規模にかかわらず、職場環境の見直しが急務となっています。今回の法改正の背景や実施手順、小規模事業場が備えるべきポイントについて、わかりやすく解説します。

目次

1.はじめに

2025年5月8日、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部改正法」が可決・成立し、従業員50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化されることになりました。施行日は公布から3年以内に政令で定められる予定です。

これにより、これまで対象外だった多くの中小企業にも、メンタルヘルス対策としてのストレスチェック制度への対応が求められます。本コラムでは、制度の概要と背景、導入の流れ、小規模事業場が押さえるべき注意点を整理し、企業が今から準備すべきポイントを明らかにします。

2.そもそもストレスチェックとは?

ストレスチェックは、労働者が質問票に回答し、自身のストレス状態を把握する仕組みです。2015年からは、従業員50人以上の事業場で年1回の実施が義務付けられています。目的は、メンタル不調の早期発見と予防です。なお、契約期間が1年未満の者や、労働時間が通常の4分の3未満の短時間労働者は対象外となります。

ストレスチェックは、定期健康診断と同じく、労働者の健康を守るための重要な制度です。

健康診断の実施義務や対応ポイントについては、健康診断の基本の記事もあわせてご覧ください。

3.ストレスチェック義務化の背景~50人未満事業場への拡大

これまでは、50人未満の小規模事業場では産業医の不在などを理由に努力義務とされていましたが、精神障害による労災請求の増加や、小規模企業でもメンタル対策が必要とされる現状を受け、義務化が決定されました。

4.ストレスチェック義務化対応の流れと実施手順

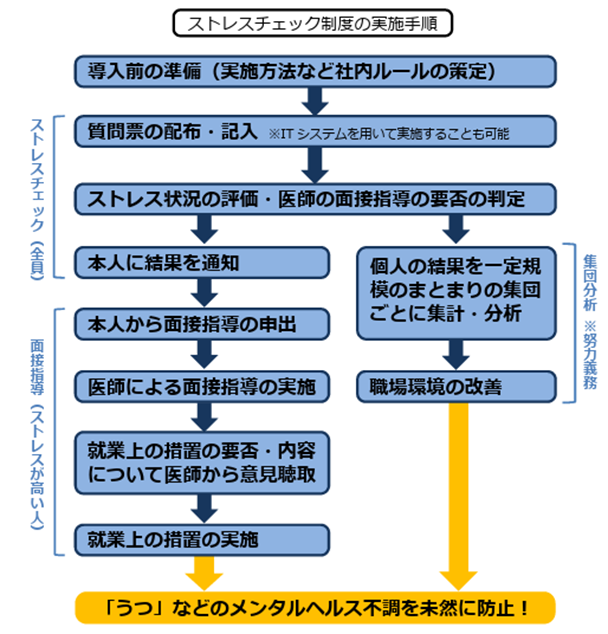

ストレスチェック制度は、以下のステップで実施されます。

・準備(実施方法や社内ルールの策定)

・質問票の配布・記入(ITシステムの活用も可能)

・ストレス状況の評価と医師による面接指導の要否判断

・本人への結果通知/本人からの面接指導申出

・医師の面接指導 → 就業上の措置(必要に応じて)

・集団分析 → 職場環境の改善(努力義務)

このように、ストレスチェックは単なるアンケートではなく、職場環境の改善にもつながる重要な取り組みです。

図1 ストレスチェック制度の実施手順

出典:厚生労働省 「50人未満の事業場の皆様へ ストレスチェックを実施しましょう 」

5.制度設計で話し合うべきポイント

導入にあたり、社内で以下のような点を事前に協議することが重要です。

・ストレスチェックは誰に実施させるのか/いつ実施するか

・どの質問票を使うか

・ストレスの高い人の判定基準

・面接指導の申出先・実施体制

・結果の保存・管理方法

・結果の保存・管理方法

※実施事務には、管理職など人事上の判断を行う者が関与しないように注意が必要です。

6.小規模事業場が特に気をつけたいポイント

小規模事業場では、産業医がいないことが多いです。ストレスチェック義務化への対応にあたっては、以下の点に注意しましょう。

・外部機関の活用

医師や衛生管理者に代わって、実施者として外部の専門機関を委託することで、適切な実施が可能になります。

・個人情報の保護

ストレスチェック結果や医師の意見などは、本人の同意なく第三者に提供できません。情報管理は厳格に行いましょう。

・不利益取扱いの禁止

面接指導の申出や結果を理由に、配置転換や解雇など不利益な取扱いをしてはなりません。

7.人事・経営者が今から備えるべき視点とは?

小規模事業場ほど、ひとりの不調が職場全体に与える影響は大きくなります。「顔が見える職場」だからこそ、かえって悩みを打ち明けにくいという側面もあります。ストレスチェックは、従業員の不調を可視化し、早期対応するための「経営リスク管理」です。義務化を契機に、自社の体制を見直すことが、離職防止や生産性向上につながります。

ストレスチェック 義務化への対応は、法令対応にとどまらず、企業の信頼性と職場の健全性を高めるチャンスです。「何から手をつければ?」「社内規程はどうする?」とお悩みの方は、バラスト社会保険労務士法人にぜひご相談ください。

杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!

御社の悩み、

無料で相談してみませんか?

無料相談を予約する

執筆

合田 真梨菜

高崎経済大学地域政策研究科前期博士課程を修了。企業と労働者の双方の視点から働くことに関わる仕事を志す。日本語教師として外国人労働者・留学生の支援を行う中で、必要なのは言葉だけでないと痛感し、2021年にバラスト社会保険労務士法人(旧:恵社労士事務所)に入社。現在は、企業のパートナーとして、日常的な労務相談に加え、法改正等の情報発信を通じて、誠実かつ実直な姿勢でサポートしている。