2025年改正 年金制度改革まとめ|106万円の壁撤廃・社会保険適用拡大と企業への影響

2025年6月13日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」が成立しました。今回の改正は、短時間労働者の社会保険加入拡大や在職老齢年金の見直しなど、多方面にわたります。

特に 中小企業やパート・アルバイトを多く雇用する企業に直結する「106万円の壁撤廃」「企業規模要件の廃止」 は、人件費や雇用契約に大きな影響を与える可能性があります。

本記事では、経営者・人事担当者が押さえるべき改正ポイントをわかりやすく整理します。

目次

1.短時間労働者の社会保険加入要件の見直し(106万円の壁撤廃・企業規模要件撤廃)

今回の改正で、パート・アルバイトなど短時間勤務の従業員も厚生年金や健康保険(いわゆる社会保険)に加入する範囲が大きく広がります。これまで「年収106万円以上」「従業員51人以上の企業に勤務」などの条件がありましたが、これらが段階的に撤廃されます。

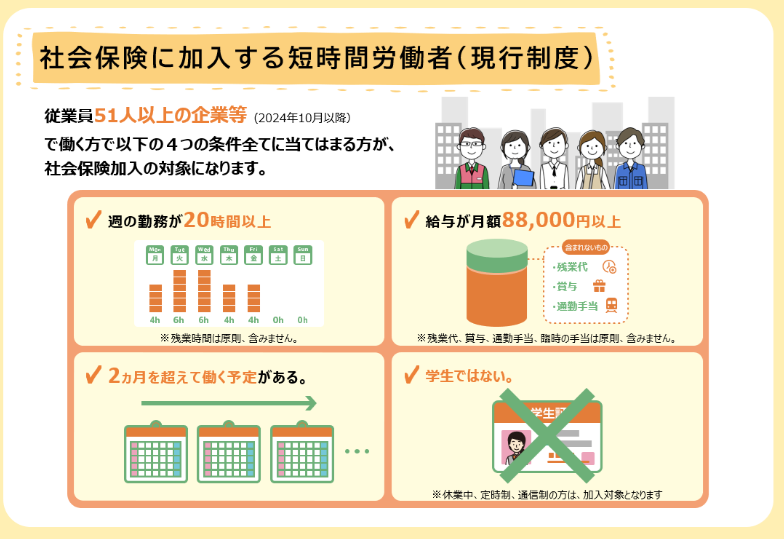

(1)現行要件

従業員51人以上の企業で働く短時間労働者が対象となり、以下すべてを満たす場合に社会保険(厚生年金・健康保険)の加入が必要です。

- 月額88,000円以上の給与(年収106万円相当)

- 週20時間以上勤務

- 2か月を超えて雇用が見込まれる

- 学生ではない

(2)改正後

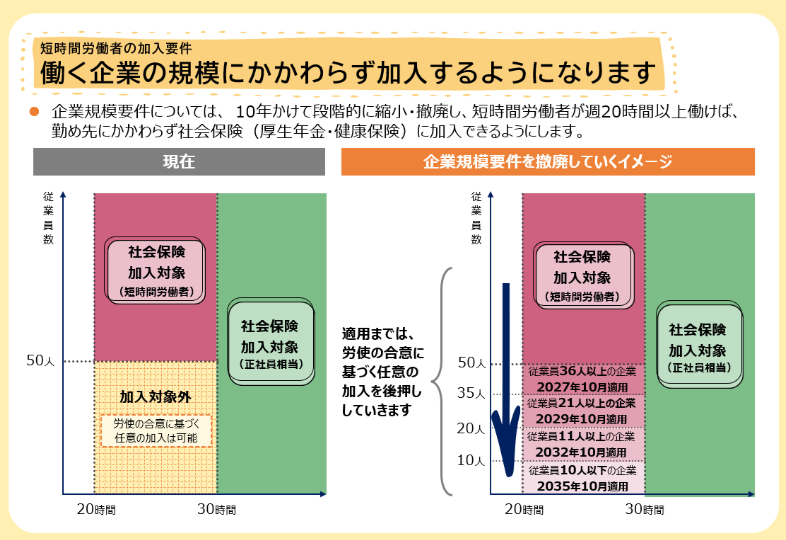

- 企業規模要件の撤廃

これまでも従業員数の要件は「501人以上」から始まり、段階的に「51人以上」まで引き下げられてきました。今回の改正では、この流れをさらに進め、2027年10月から規模要件のさらなる縮小が始まり、最終的に2035年10月までに完全撤廃(規模不問)となります。

- 賃金要件(月額88,000円以上)の撤廃(いわゆる106万円の壁の撤廃)

最低賃金の状況を踏まえて、今後法律の公布から3年以内に撤廃。いわゆる「106万円の壁」がなくなるため、パート・アルバイトの扶養範囲の見直しが必要になる可能性があります。

👉 中小企業でもパート・アルバイトの加入義務化が進むため、新たに発生する社会保険料の負担額を試算し、雇用契約の整備等を進めることが必要です。

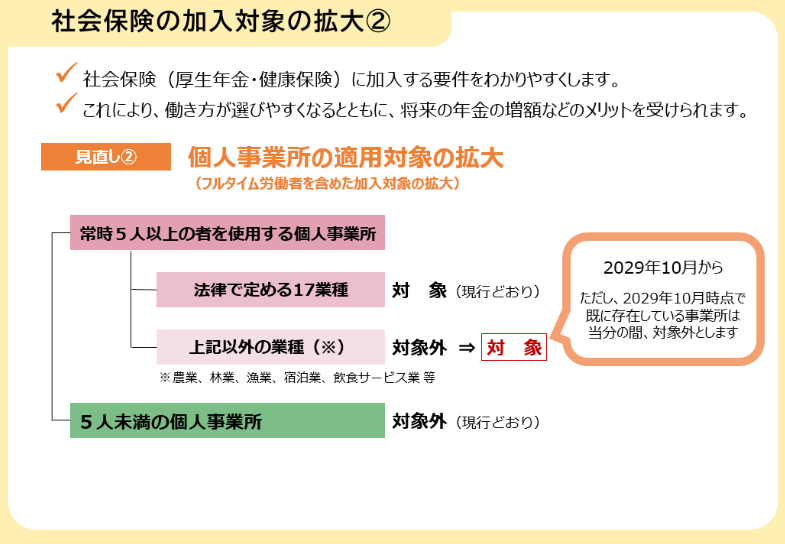

2.全業種への社会保険適用拡大(2029年10月から)

(1)現行要件

- 法人は業種・人数を問わず強制適用。

- 個人事業所は「法定17業種(※)」に属し、かつ常時5人以上を使用する場合のみ強制適用。

- そのため、飲食・宿泊・農林水産などの業種は強制適用外でした。

(※法定17業種:①物の製造、②土木・建設、③鉱物採掘、④電気、⑤運送、⑥貨物積卸、⑦焼却・清掃、⑧物の販売、⑨金融・保険、⑩保管・賃貸、⑪媒介周旋、⑫集金、⑬教育・研究、⑭医療、⑮通信・報道、⑯社会福祉、⑰士業 等)

(2)改正後

- 「法定17業種」の限定が撤廃され、個人事業所であっても常時5人以上を使用すれば業種を問わず強制適用。

- ただし2029年10月時点で既に存在する個人事業所は、当面の間は対象外。

👉 飲食・宿泊・農林水産など、これまで対象外だった業種にも適用が広がります。

👉 新規に開業する個人事業所(常時5人以上)は対象となるため、事業計画の段階から社会保険料負担を考慮する必要があります。

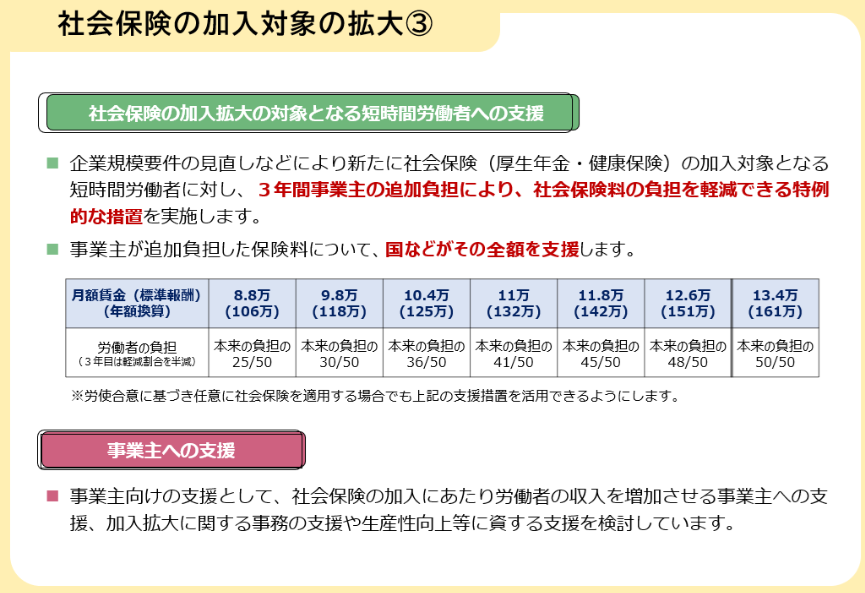

3.企業への支援策(2026年10月から3年間)

社会保険の加入対象が段階的に拡大されると、パート・アルバイトなど短時間労働者の中には「保険料負担により手取りが減るのでは」と懸念する声が出ることが予想されます。この影響を和らげるために、特例的・時限的な保険料調整の措置が設けられます。

- 対象者:従業員数50人以下の企業などで働き、企業規模要件の見直しで新たに社会保険の対象となる短時間労働者のうち、標準報酬月額が12.6万円以下の人

- 期間:3年間

- 内容:通常は社会保険料を労使折半しますが、この措置を希望する事業主は「事業主の負担を増やす代わりに、被保険者の負担を軽減」できます。その際、事業主が追加で負担した分は、制度全体で支援される仕組みになっており、さらに従業員の将来の年金額が減ることはありません。

👉あくまで特例・時限であり、3年終了後は通常の労使折半に戻るため、将来の人件費試算を早めに行うことが重要です。

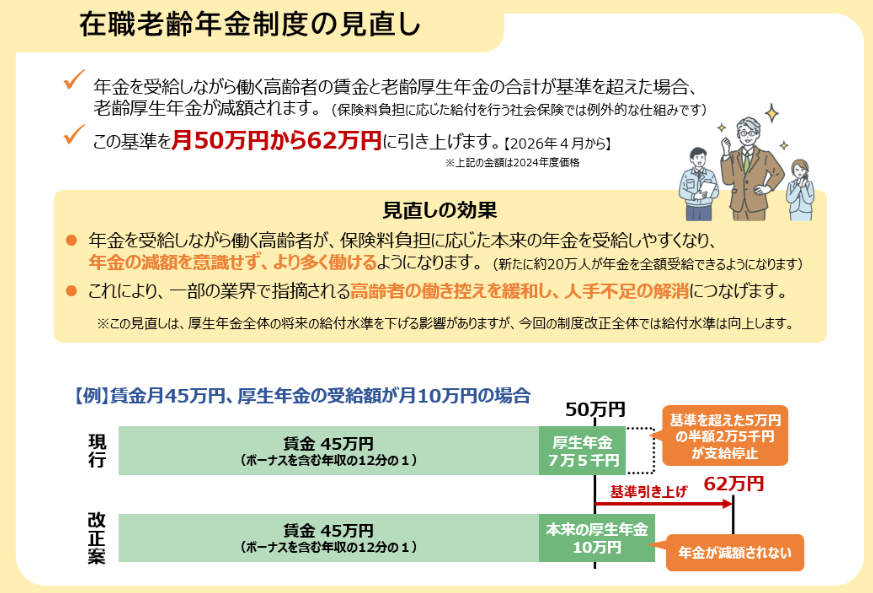

4.在職老齢年金の基準額引き上げ(2026年4月から)

(1)在職老齢年金制度とは?

年金を受け取りながら働く高齢者について、一定以上の収入がある場合に年金の一部を支給停止とする仕組みです。現行制度では、賃金と年金の合計が 月50万円(2024年度基準) を超えると、その超過分の半額が年金から差し引かれます。

(2)改正の背景

- 平均寿命・健康寿命が延び、60代以降も働きたい高齢者が増えている

- 人材不足や技能継承の観点からも、企業にとって高齢人材の活用は重要

こうした社会的背景を受け、制度の見直しが進められています。

(3)今後どう変わる?

支給停止の基準額が 月50万円 → 月62万円(2024年度基準) に引き上げられます。

👉これにより、高齢者が働きながら年金を受け取りやすくなり、企業としても 高齢人材の就業継続を後押しできる環境が整います。

5.遺族年金の見直し(2028年4月から)

(1)遺族年金とは?改正の背景

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者(または過去に被保険者であった方)が亡くなったときに、その方に生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。種類は 「遺族基礎年金」 と 「遺族厚生年金」 の2つがあります。

- 遺族基礎年金の受給対象者は「子のいる配偶者」または「子」(※子:18歳年度末まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある方)に限定されています。

- 遺族厚生年金は、死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取れます。

これまでの制度には、

- 遺族厚生年金では、妻は広く保障される一方で夫は受給要件が厳しいといった男女差がありました。

- 遺族基礎年金では、親の収入や再婚状況によって子どもが受給できないケースがありました。

今回の改正は、男女差を解消し、子どもが遺族基礎年金を受け取りやすくすること を目的としています。

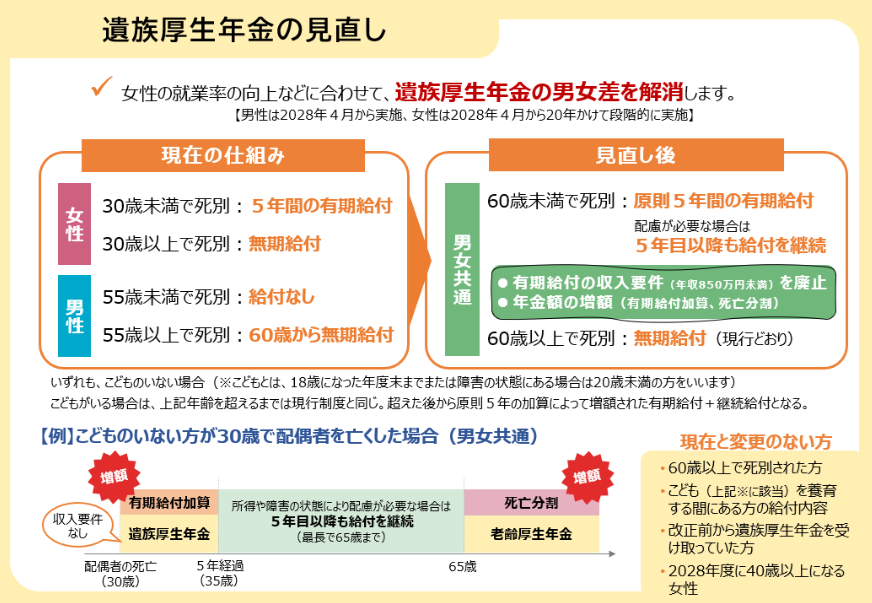

(2)遺族厚生年金は今後どう変わる?

現行制度では、

- 女性

- 30歳未満で死亡:5年間の有期給付

- 30歳以上で死亡:無期給付

- 男性

- 55歳未満で死亡:給付なし

- 55歳以上で死亡:60歳から無期給付

改正後は、男女共通のルールに統一されます。

- 60歳未満で死亡:原則5年間の有期給付

- 配偶者が必要な場合は、5年経過後も給付継続

- 60歳以上で死亡:無期給付(現行どおり)

- 有期給付の収入要件(年850万円未満)を廃止

- 給付額の増額(有期給付加算・死亡分割)

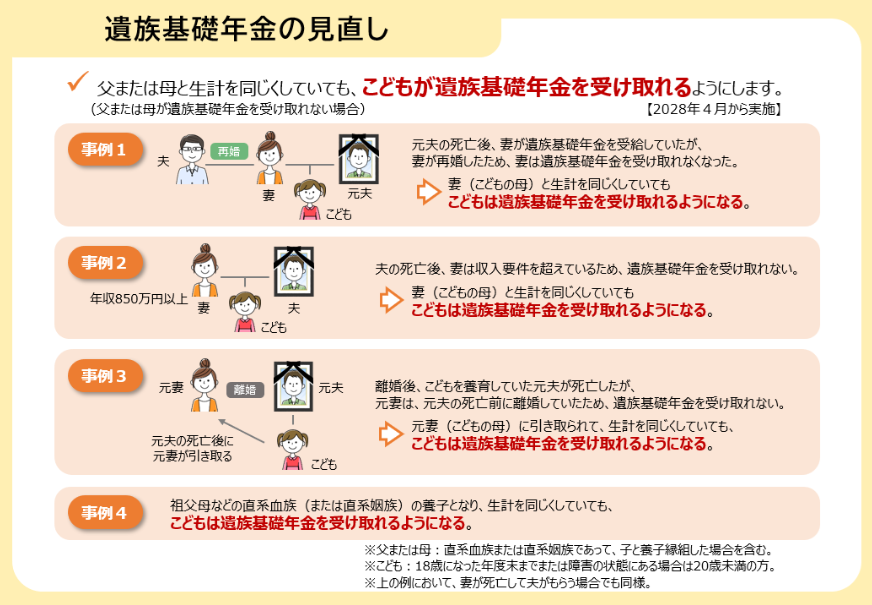

(3)遺族基礎年金は今後どう変わる?

これまでは「父母の収入・再婚等」により子どもの受給が制限されるケースがありましたが、改正により子どもが遺族基礎年金を受け取りやすくなります。

- 父母の収入や再婚に関わらず、子どもは遺族基礎年金を受給可能

- 離婚後や祖父母に養育される場合でも、同居していれば受給可能

- 18歳到達年度末まで(障害児は20歳未満まで)が対象

さらに、今回の改正により、子ども一人につき加算額が「年額281,700円」 に引き上げられます。すでに受給している方も対象となります。

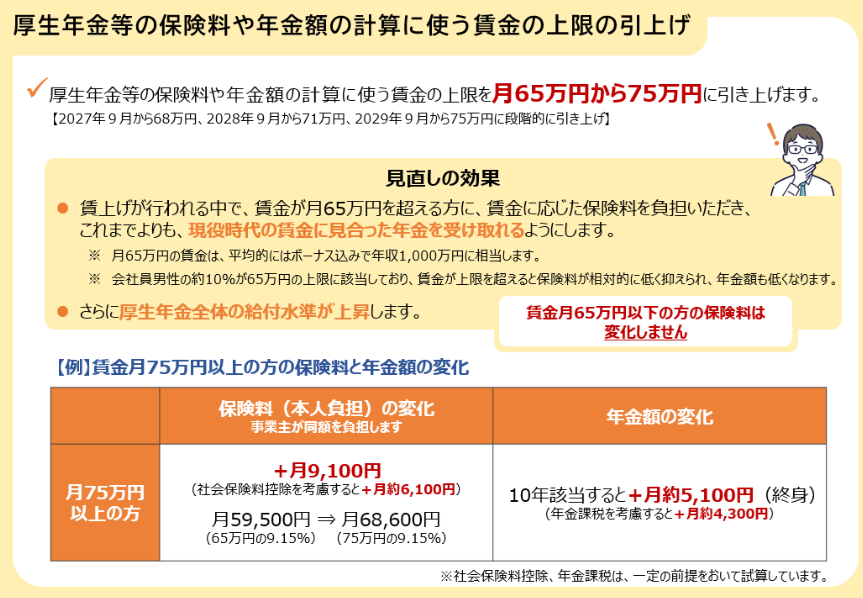

6.標準報酬月額の上限引き上げ(2027~2029年段階的)

(1)標準報酬月額とは?

厚生年金の保険料は、報酬に保険料率をかけて計算しますが、そのままでは煩雑なため、32段階の等級に区分された「標準報酬月額」を基準として計算します。

この標準報酬月額には上限(現在は65万円)が設けられており、賃金が65万円を超えても保険料はそれ以上増えません。上限がある理由は、

- 年金給付額に極端な差が出ないようにするため

- 保険料険料を折半する事業主の負担を考慮するため です。

(2)問題点

現在の上限を超えて高い賃金を得ている人は、実際の収入に比べて保険料の負担割合が低くなり、その結果、受け取れる年金額も収入に見合わない水準にとどまるという課題があります。

(3)今後どう変わる?

賃金水準の上昇を踏まえ、標準報酬月額の上限が段階的に引き上げられます。

- 2027年9月:68万円

- 2028年9月:71万円

- 2029年9月:75万円

👉 高所得者も収入に応じた年金を受け取りやすくなり、制度全体の財源強化にもつながります。

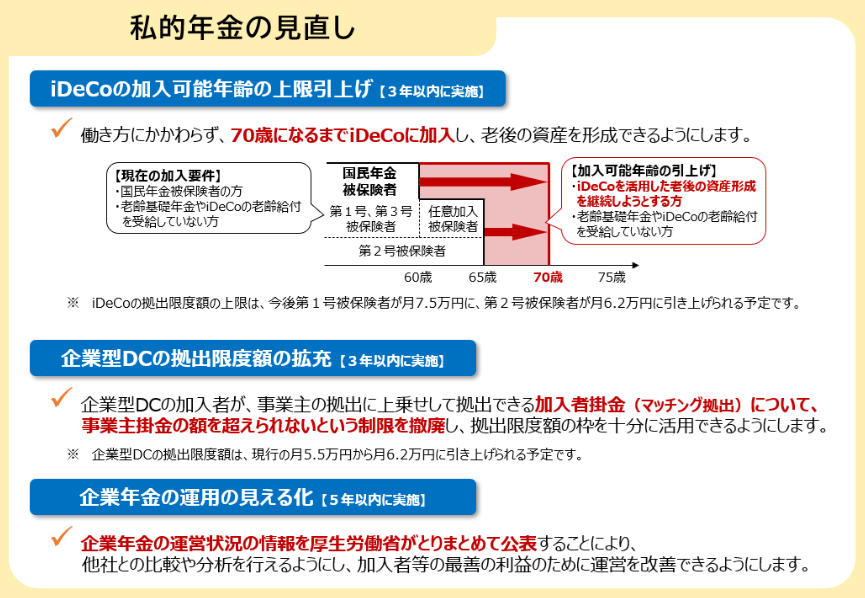

7.私的年金制度の見直し

(1)私的年金制度とは?

公的年金を補完する仕組みとして、企業型確定拠出年金(企業型DC)や個人型確定拠出年金(iDeCo)などがあり、老後の生活設計に大きな役割を果たしています。

(2)改正のポイント

- iDeCoの加入可能年齢を引き上げ(3年以内に実施)

より長く掛け金を拠出でき、老後資金の形成をしやすくなります。 - 企業型DCの拠出限度額を拡充(3年以内に実施)

企業が従業員の老後資金形成を支援しやすくなります。 - 企業年金の運用の透明化を推進(5年以内に実施)

加入者が自分の資産運用状況をより把握しやすくなり、安心感が高まります。

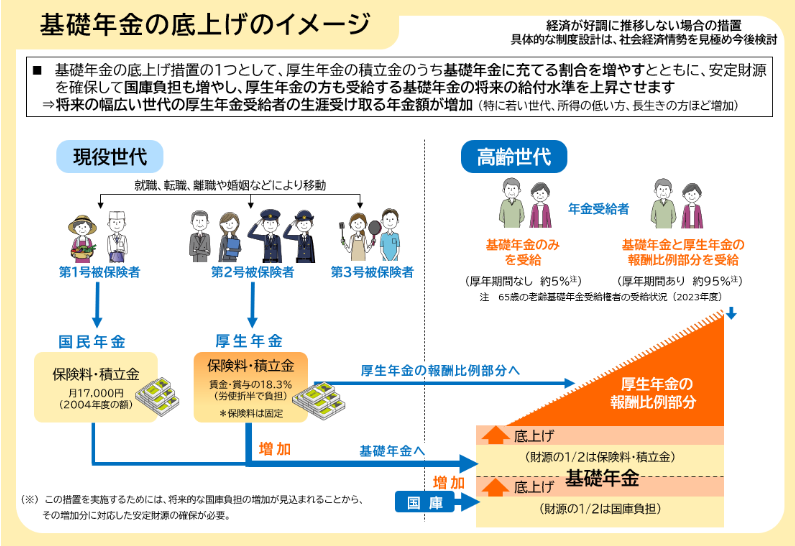

8.将来の基礎年金の給付水準の底上げ

(1)背景

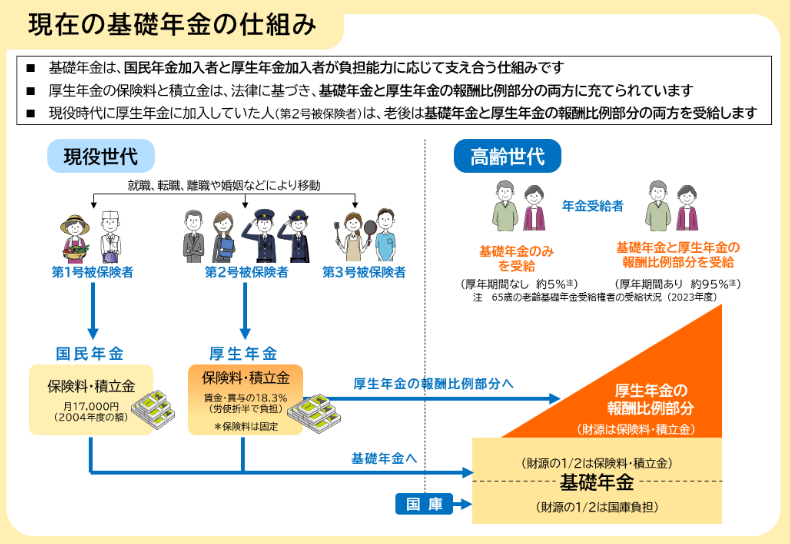

基礎年金は全国民共通で受け取る定額給付で、財源は国庫負担1/2と保険料1/2(一部、積立金の運用益あり)でまかなわれています。所得再分配機能を持つ一方で、物価上昇が十分に伴わなかった結果、マクロ経済スライドが長期化すると、特に低所得層の給付水準が低下してしまうことが課題となっています。

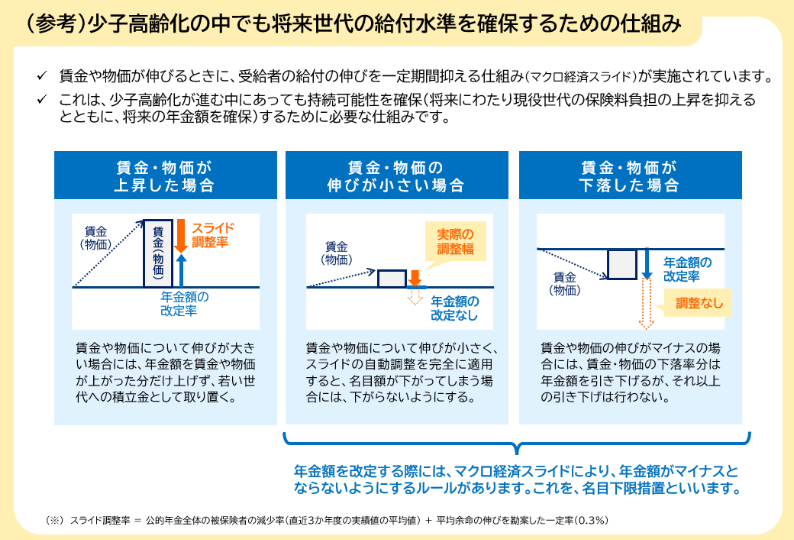

(2)マクロ経済スライドとは?

年金は、現役世代が払う保険料で高齢世代の年金をまかなう「世代間の支え合い」の仕組みです。少子化で支える人が減る一方で、高齢化が進むと、現役世代の保険料はどんどん重くなってしまいます。これ以上保険料を引き上げないために導入されたのが、マクロ経済スライド です。

マクロ経済スライドでは、賃金や物価の伸び率から一定割合を差し引くことで、賃金や物価の伸びに対する年金の引き上げ幅をゆるやかに抑えることで、実質的に給付水準を引き下げる仕組みです。これによって、現役世代の所得の50%以上を保障することを目標にし、持続可能な年金制度の構築が目指されています。

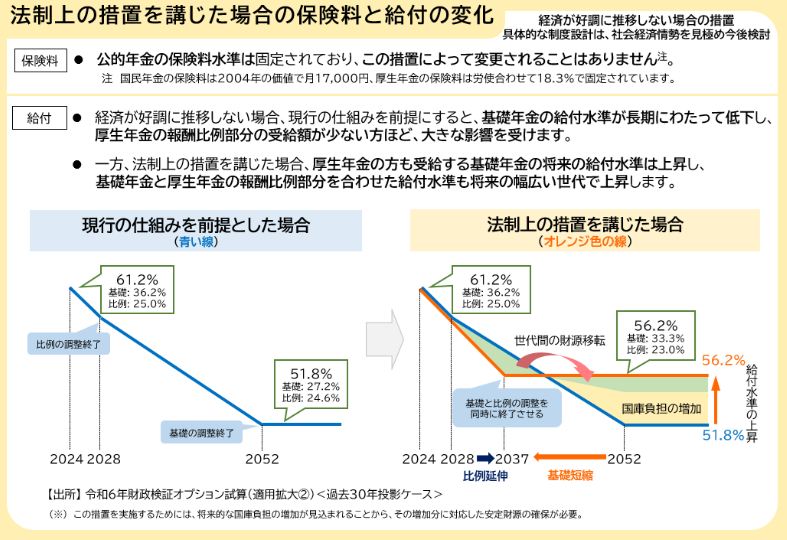

しかし、マクロ経済スライドには弱点があります。それは物価上昇が計画通りに進まないと、マクロ経済スライドが発動せず、調整が長期化してしまうことです。マクロ経済スライドの調整が長期化すると、調整のカーブが緩やかになるため、当初の計画よりも給付を多めに支払うことになりますが、最終的には給付水準の引き下げ調整が長引いた分、給付水準が引き下げられてしまうのです。厚生年金部分と比べて基礎年金部分の調整が遅れて長期化しているので、基礎年金の給付が大幅に引き下げられてしまう問題が起こると言われています。したがって、基礎年金部分のマクロ経済スライドを厚生年金部分とあわせて早期に終わらせることで年金の給付水準が下がり過ぎないようにしよう、というのが今回の制度改正の趣旨となります。

(2)年金制度改革の影響は?

マクロ経済スライドの調整を早期に終了すると、基礎年金が減り過ぎることを防ぐことができます。これがいわゆる給付の底上げで低所得者対策となります。ですが、それを行うためには財源が必要です。国の税金で行えれば一番よいのですが、財源が足りないので厚生年金の積立金を使うことが検討されています。これは厚生年金の「流用」と批判されています。ただし、大部分の人にとってはベースの部分の基礎年金が減り過ぎないように調整されるので、厚生年金が減ったとしても合計ではむしろ給付水準が維持される、引き上げられる可能性があります。

9.企業が今から準備すべき3つの行動

(1)まとめ

今回の改正は 「短時間労働者の社保加入拡大」「全業種への適用拡大」 が最大のポイントです。中小企業や非適用業種の事業所は、以下を早めに進めることが重要です。

- 社会保険料負担の増加を試算し、人件費計画を見直す

- 就業規則・雇用契約を改正後ルールに合わせて整備する

- パート・アルバイト従業員への説明・周知体制を準備する

👉 制度施行まで時間がありますが、影響は大きいため「今のうちに準備を始める」ことが大切です。

(2)お問い合わせのご案内

バラスト社会保険労務士法人では、今回の年金制度改正への対応に関する 人件費試算・就業規則改訂・従業員説明資料の整備 などをサポートしております。

「自社にどのような影響があるのか知りたい」「具体的に何から着手すべきか相談したい」といったご要望がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

👉 初回の労務相談は無料 で承っております。改正への準備を進めるきっかけとして、ぜひお気軽にご相談ください。

杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!

御社の悩み、

無料で相談してみませんか?

無料相談を予約する

執筆

合田 真梨菜

高崎経済大学地域政策研究科前期博士課程を修了。企業と労働者の双方の視点から働くことに関わる仕事を志す。日本語教師として外国人労働者・留学生の支援を行う中で、必要なのは言葉だけでないと痛感し、2021年にバラスト社会保険労務士法人(旧:恵社労士事務所)に入社。現在は、企業のパートナーとして、日常的な労務相談に加え、法改正等の情報発信を通じて、誠実かつ実直な姿勢でサポートしている。