【2026年1月スタート】協会けんぽの「傷病手当金」などが電子申請に対応!~スムーズな対応のために今から準備しておきたいポイント~

2026年1月から協会けんぽの傷病手当金等の手続きが電子申請に対応します。今回のコラムでは、協会けんぽの電子申請と、けんぽアプリの概要について解説します

1.はじめに

2026年(令和8年)1月から、協会けんぽ(全国健康保険協会)の各種申請手続きが電子申請で行えるようになります。

これまで紙で提出していた「傷病手当金支給申請書」や「出産手当金支給申請書」などを、パソコンやスマートフォンからオンラインで申請できるようになる予定です。

今回のコラムでは、電子申請の概要や準備、注意点を解説します。

電子申請での対応が始まるのは「協会けんぽ」です。各企業が加入している健康保険組合については各組合の情報をご確認ください。

また、利用対象者は被保険者、被扶養者(一部申請に限る)、社会保険労務士(保健事業は除く)となっており、事業主は対象外となっていることにも注意が必要です。

2.電子申請の概要

紙からデジタルへ、協会けんぽのDXが本格始動することになりました(けんぽDX構想)。

協会けんぽは、政府の「デジタル・ガバメント実行計画」に沿って、加入者の利便性向上と業務効率化を目的に、2026年1月から電子申請サービスを導入します。

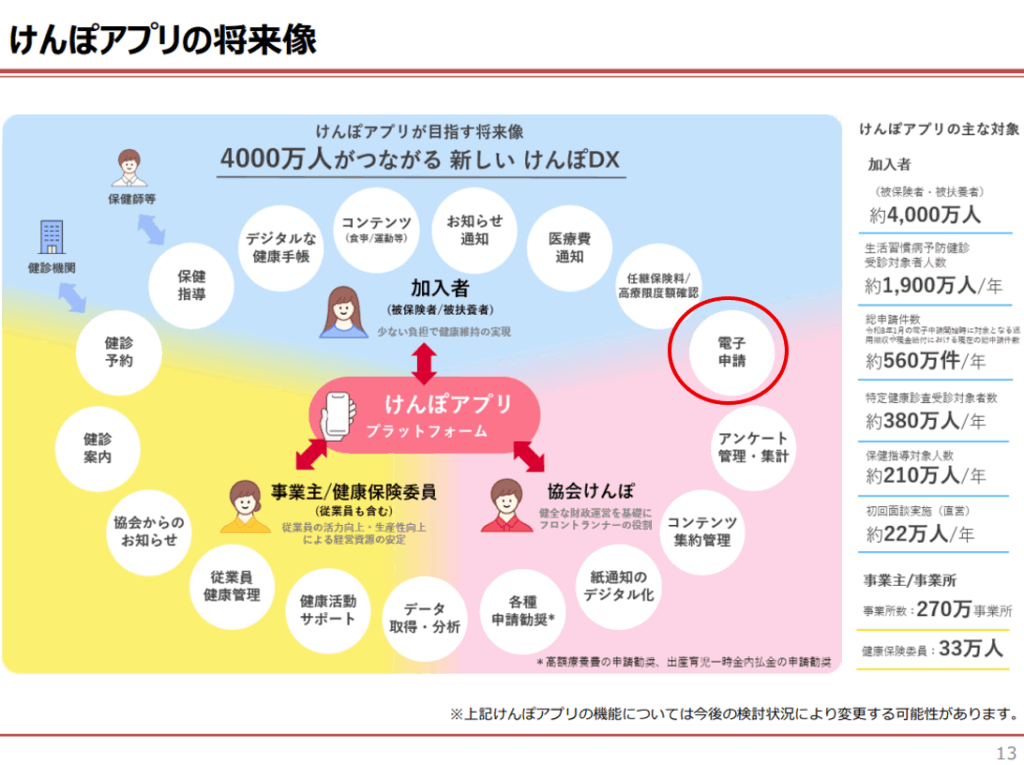

今回の電子申請は、下図「けんぽアプリの将来像」の右側「電子申請」に当たるものです。

「加入者」と「協会けんぽ」にまたがる部分に位置しているとおり、新たに電子申請が可能になるのは「加入者(被保険者、被扶養者)」と「社会保険労務士」となっています。 事業主が代わりに申請する場合、残念ながら電子申請の利用はできません。

〈申請方法〉

申請方法を簡単にまとめると、「協会けんぽホームページ」または「けんぽアプリ」からアクセスし、申請書の入力・添付・送信を行う流れです。

なお、けんぽアプリ等へのアクセスについては以下の流れが予定されています。

・被保険者及び被扶養者等の「本人」:マイナンバーカードにより本人確認をし、アクセス

・社会保険労務士:事前にユーザーID/パスワードを取得することでアクセス

〈利用可能時間〉

電子申請ではありますが、利用可能時間があります。以下のとおりとなっていることに注意が必要です。

平日8時~21時※土日祝日および年末年始(12/29-1/3)を除く

〈電子申請対象の申請書〉 対象となる申請書は以下のとおりです。

~適用・給付関連申請書~

・傷病手当金支給申請書

・出産手当金支給申請書

・出産育児一時金支給申請書

・出産育児一時金内払金支払依頼書

・埋葬料(費)支給申請書

・療養費支給申請書(立替払等)

・療養費支給申請書(治療用装具)

・高額療養費支給申請書

・任意継続被保険者資格取得申出書

・任意継続被保険者資格喪失申出書

・限度額適用認定申請書

・限度額適用・標準負担額減額認定申請書

・任意継続被保険者資格取得申出・保険料納付遅延理由申出書

・任意継続被保険者氏名・生年月日・性別・住所・電話番号変更(訂正)届

・任意継続被保険者被扶養者(異動)届

・任意継続被扶養者変更(訂正)届

・高齢受給者証再交付申請書

・特定疾病療養受療証交付申請書

・高齢受給者基準収入額適用申請書(新規判定用)

・高齢受給者基準収入額適用申請書(定期判定用)

・海外療養費支給申請書

・高額医療費貸付金貸付申込書

・出産費貸付金貸付申込書

・移送費支給申請書

・高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

・年間の高額療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

・健康保険法第118条第1項該当・非該当届

・資格確認書交付申請書

~保健関連申請書~

・特定健康診査受診券(セット券)申請書

・特定保健指導利用券申請書

新たに30にも及ぶ申請書が電子申請可能となるため、申請業務に当たっている方の負担軽減につながることが期待されます。

〈進捗確認〉

申請後の審査進捗もオンラインで確認できるようになります。

「受付」、「審査中」、「審査完了」、「返戻」といったステータスが表示され、返戻理由も電子的に通知される仕組みです。 今回新たに電子申請が可能となる「傷病手当金」、「出産手当金」等については、被保険者本人からすると本当に受給できるのかなど関心の高いものとなっています。これらの審査状況が電子で速やかに確認ができるようになるため、利便性の向上が期待されます。

3.電子申請に向けての準備

企業担当者が押さえておくべき実務ステップについて解説します。

電子申請の開始にあたっては、次のような準備が必要です。

〈被保険者本人が電子申請する場合〉

(1)マイナンバーカードの取得・利用確認

被保険者(従業員)本人がマイナンバーカードを使って本人確認を行います。そのため、カードをまだ持っていない従業員は早めの取得を促す必要があります。

また、「利用者証明用電子証明書」が有効であることを確認しておきましょう(有効期限は基本5年間)。

(2)社内の申請フロー整備

事前に以下のような点を整理しておくとスムーズです。

・従業員が自分で申請するのか、会社が代わりに申請するのか

・会社が代わりに申請する場合、手続きを社労士に委託するのか

・従業員が自分で申請する場合の協力体制をどうするか

・医師の証明書など紙で受け取った書類をどう電子化するか

・申請状況の共有方法、公文書の保管をどうするか

(3)電子ファイルの準備環境

詳細はまだ決まっていないようですが、医師の証明書など紙で受け取る書類をPDFや画像ファイルとしてアップロードできるよう、スキャナーやスマートフォンで撮影できる環境を整備しておくとよいでしょう。

(4)社会保険労務士との連携体制確認

外部の社会保険労務士が申請を代行する場合、社労士側は専用のユーザーIDを取得する必要があります。 また、申請に当たっては専門的な知識が必要になってきます。申請に不安がある場合はあらかじめ外部の社労士と連携を済ませておくのもよいでしょう。

4.電子申請の注意点

導入直後に起こりやすいトラブルと対策について解説します。電子申請は便利になる一方で、いくつかの注意点もあります。

(1)返戻対応は電子で行われる

不備があった場合は、電子ポスト機能を通じて返戻理由が通知されます。従来のように郵送で返却されないため、通知を見逃すと対応が遅れるおそれがあります。

また、従業員本人が申請する場合、あらかじめ情報を共有できるよう体制を構築しておくとよいでしょう。

(2)申請書ごとに入力項目や添付方法が異なる

例えば、傷病手当金支給申請書などでは医師の証明書の添付が必要です。申請書の種類ごとに操作方法を確認しておくことが重要です。

(3)個人情報の取扱い

申請データには医療情報などセンシティブな情報が含まれます。社内でデータを共有する場合は、アクセス制限を設けるなど、個人情報保護の観点からも十分な管理が求められます。

(4)利用可能時間の制限

電子申請ができるのは平日8時~21時までとなっています。土日祝日や年末年始(12/29~1/3)は利用できません。締切間際は回線が込み合うことが予想されるため、余裕をもって対応することが大切です。

(5)電子申請への協力

従業員本人が傷病手当金などを電子申請できるようになりますが、会社には引き続き健康保険法施行規則第33条に基づく証明協力の義務があります。従業員から申請に必要な証明を求められた際は、正確かつ迅速に対応するよう努めましょう。

健康保険法施行規則第33条(証明書の発行等)

事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

健康保険法施行規則第33条 原文はこちら

5.まとめ

協会けんぽの電子申請導入により、利便性の向上が期待できます。

しかし、事業主は電子申請が利用できないことには注意が必要です。

また、昨今では精神疾患を事由とする休職も増加傾向にあり、傷病手当金の申請は今後増加することが予想されます。従業員が精神に不調を来さないようにすることも大事ですが、一方で実際の申請に備え、準備しておくことも重要です。

当法人でお力になれることもあろうかと思います。ぜひお気軽にご相談ください。

けんぽアプリDXによる電子申請はまだ実装前です。当コラムでは今後も動向を注視していきます。 最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。

杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!

御社の悩み、

無料で相談してみませんか?

無料相談を予約する

執筆

髙山 暁

前職は速記士として活動。保険知識の不足を実感したことと、経営者・労働者が気を配りにくい部分を支えたいと思ったことから、社労士を志し、2021年社労士試験に合格。2024年にバラスト社会保険労務士法人へ入社し、社会保険手続きや日常的な労務対応を数多く担当。初めて顧問先のお手続きを完了した経験を糧に、誠実かつ穏やかな対応で信頼を得ている。