人手不足とその対策について⑤ 障害者雇用納付金

人手不足とその対策について⑤ 障害者雇用納付金

1.はじめに

荻窪にございますバラスト社会保険労務士法人の髙山です。

今回は障害者雇用納付金について取り上げさせていただきます。本コラムの第4回で7月15日が期限の障害者雇用状況報告について述べましたが、そちらよりも先、5月15日までに申告・申請を行う必要があります。

今年の分はもう既に終えられていることと思いますが、おさらいの意味も込めて述べてみたいと思います。

2.障害者雇用納付金とは

障害者雇用納付金は、障害者雇用促進法(正式名称:障害者の雇用の促進等に関する法律)を根拠法令とする制度です。

一定規模以上の企業に対し、障害者法定雇用率を達成できていない場合、不足する人数に応じて納付金を納めてもらう制度となっており、納められたお金は障害のある方々の雇用環境改善等に役立てられます。

雇用環境改善等の一例として、障害者雇用調整金が挙げられます。これは、障害者法定雇用率を超えて障害のある方を雇用している企業に対して支給されるお金で、超えた人数1人当たり月額29,000円(状況によっては23,000円)が支給されます。詳細は後述いたします。

3.対象となる企業について

障害者法定雇用率が未達成だったからといって全ての企業が対象になるわけではありません。常時雇用している労働者の数が100人を超える企業が納付金の対象となります。

この常時雇用している労働者の数の計算は複雑なものとなっておりますが、金額の大きい納付金に関わるものであるため、しっかりと計算するようにしましょう。

一例として、パートやアルバイト等で社会保険・雇用保険の加入がない方であっても実労働時間で判断する必要があるため、正確な計算が求められることが挙げられます。

なお、常時雇用労働者数が100人以下であれば納付金の納付義務が発生しないことは上記のとおりですが、障害のある方を一定数以上雇用している場合、報奨金の支給対象となることがあります(申請期間:令和7年4月1日~令和7年7月31日)。よって、納付義務がない場合も計算するようにするとよいでしょう。

令和7年度 障害者雇用納付金制度 申告申請書 記入説明書 はコチラ

4.納付金の算定方法

法定雇用率(下記参照)を満たしていない、かつ、常時雇用する労働者数が100人以上の企業は、その不足する人数1人当たり月額50,000円を納付する義務が発生します。

〈民間企業の法定雇用率〉

令和6年4月から令和8年6月:2.5%

令和8年7月から:2.7%

令和7年時点においては、常時雇用労働者数が100人で除外率(下記参照)を考慮しない場合、雇用すべき障害者数は「2人」となります。

このため、常時雇用労働者数が100人で障害のある方を1人も雇用していない場合、月額10万円(5万円×2人)となり、年額にすると120万円という大きな金額の納付義務を負うことになります。

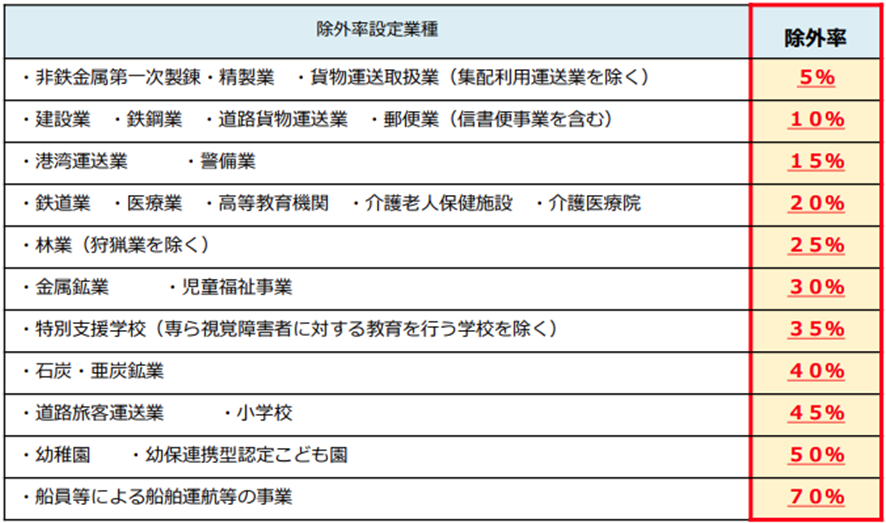

〈除外率〉

障害のある方を雇用するのが難しいとされる業種に適用されるもので、業種によって5%~70%が設定されています。

5.障害者雇用調整金・報奨金について

障害者雇用調整金(申告申請期間:令和7年4月1日~令和7年5月15日)

常時雇用している労働者の数が100人を超える事業主で障害者法定雇用率を超えて障害者を雇用している場合は、障害者法定雇用率を超えて雇用している障害者数に応じて1人当たり月額29,000円(※)の障害者雇用調整金を事業主の申請に基づき支給します。

(※支給対象人数が年120人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額23,000円となります)。

報奨金(申請期間:令和7年4月1日~令和7年7月31日)

常時雇用している労働者の数が100人以下の事業主で各月の常時雇用している障害者の数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者の数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者数に応じて1人当たり月額21,000円(※)の報奨金を事業主の申請に基づき支給します。こちらは支給申請が7月31日までとなっております。

(※支給対象人数が年420人月を超える場合には、当該超過人数分への支給額が1人当たり月額16,000円となります)。

上述のとおり、いずれも事業主の申請に基づき支給されるため、該当する場合は忘れずに申請しましょう。

6.社会保険との関係

今回のように常時雇用労働者の計算をすると、従業員の所定労働時間を改めて確認することができます。社会保険の加入は基本的に労働契約ベースになりますが、実態として加入要件を満たす場合は加入が必要となるケースがあります。

7.まとめ

年一回の複雑な計算であるため、多くの企業様が大変な思いをされたかと思います。来年も同じ苦労をすることのないよう、機を見て復習してみてはいかがでしょうか。私もそうしたいと思います。

また、計算をした結果、社会保険へ加入させるべきかどうか判断に迷うこともあるかと思います。そのような際は弊所までお問い合わせいただけますと幸いです。ご相談からお手続きまで幅広く対応させていただきます。

今回のコラムが少しでもお役に立てればうれしく思います。ここまでお読みいただき誠にありがとうございます。

杉並区荻窪・千葉県流山市を拠点に企業の成長を支える労務パートナーとして、貴社をサポート致します!

御社の悩み、

無料で相談してみませんか?

無料相談を予約する

執筆

髙山 暁

前職は速記士として活動。保険知識の不足を実感したことと、経営者・労働者が気を配りにくい部分を支えたいと思ったことから、社労士を志し、2021年社労士試験に合格。2024年にバラスト社会保険労務士法人へ入社し、社会保険手続きや日常的な労務対応を数多く担当。初めて顧問先のお手続きを完了した経験を糧に、誠実かつ穏やかな対応で信頼を得ている。