139.育児介護休業法改正その1

令和4年4月より、育児介護休業法が改正されます。2回にわたり、育児介護休業法改正について解説しています。

目次

1回目は、令和4年4月1日から改正されるポイントについて。

4月1日の改正ポイントは「育児休業を取りやすくする!」ということです。3点あります。

- 育育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

- 育児休業対象者への、個別の周知・意向確認

- 有期雇用社員の要件緩和

育育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

つまり、育休をとりやすい会社にするための措置を講じる、具体的には、下記いずれかを実施することが必要です。

- 「研修」

- 「相談窓口の設置」

- 「自社の育休取得の事例提供」

- 「制度と育休取得促進に関する方針の周知」

実際に取り掛かりやすいのは相談窓口の設置・方針の周知でしょうか。相談窓口の運営については、私たち社労士がお手伝いすることもできますね。

育児休業対象者への、個別の周知・意向確認

本人が出産するときはもちろん、配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対しても、育児休業・産後パパ育休に関する制度や申し込み先、育児休業給付について、社会保険料の取り扱いについてを周知し、取得するかどうかの確認をすることが必須となります。

面談や、書面の交付、本人が希望すればFAXやメールでも構いません。

交付する書面については、厚生労働省のこちらのページに様式がありましたので、参考にするとよいと思います。

今後は、男性からの「子供が生まれました」という報告に対して、「お、じゃあもっと頑張って稼がないとな☆」という反応ではなく、「お、じゃあこれを読んで、育休取得する場合はこの申出書を提出な☆」という反応に変えなければならないということですね。

人事はわかっていても、全社的に広めるには、やはり管理職の研修は必要かな・・・・という気も致します。

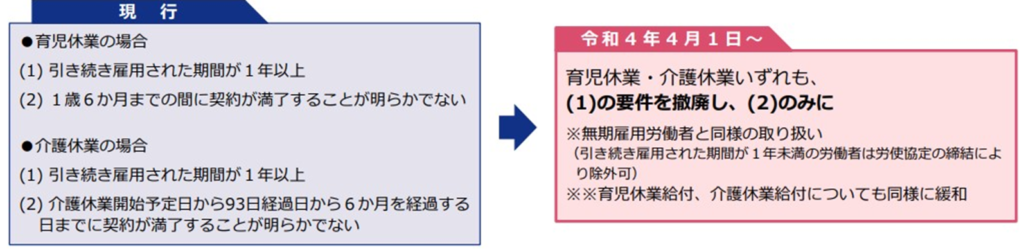

有期雇用社員の要件緩和

今まで、有期雇用社員は雇用期間が一年未満の場合は取得できませんでしたが、この要件が撤廃されました。今後も制限をしたい場合は、労使協定の締結が必要となります。

4月1日までにやらなければならないこと

まずは就業規則・労使協定の見直しです。有期雇用社員の育児休業については、就業規則変更の必要がある会社がほとんどだと思いますので、ご確認ください。

また、「研修」「相談窓口の設置」などの制度の整備が必要です。実際にどのように運用するか、決めておきましょう。

妊娠・出産について申し出てきた社員がいたときには、男性でも必ず相談窓口に案内するなど、周知・意向確認を徹底できるように、社内(特に管理職)に周知しておきましょう。

御社の悩み、

無料で相談してみませんか?

無料相談を予約する

執筆

市川 恵

日本大学芸術学部卒業後、採用業務に携わる。労使関係に興味を持ち2010年社会保険労務士試験合格。2012年杉並区荻窪にて恵社労士事務所を開業。2016年法人化。社労士試験に独学で合格を果たした理解力と、役者時代に培ったフリートーク力を生かし、podcast「人事労務の豆知識」、社労士オンラインサロン「#社実研」を配信中。